Vanessa Lacaille und Mounir Ayoub: »Die Grenze ist primär ein Ort, an dem man anderen Menschen begegnet«

Susanna Koeberle

27. Mai 2021

Das Projektteam des Schweizer Pavillons an der 17. Architekturbiennale von Venedig: Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Fabrice Aragno und Pierre Szczepski (von links nach rechts). (Foto: KEYSTONE / Gaëtan Bally)

Der Schweizer Beitrag zur Biennale »Oræ – Experiences on the Border« untersucht die Grenze als komplexes physisches und kulturelles Phänomen. Vanessa Lacaille und Mounir Ayoub, die zusammen mit dem Filmemacher Fabrice Aragno und dem Bildhauer Pierre Szczepski das Projektteam bilden, haben uns in Venedig ihre Schau erklärt.

Als räumlicher Begriff ist die Grenze schwer zu fassen. Während wir diesen Raum üblicherweise als Linie darstellen, stellt sie ein ungleich vielfältigeres Territorium dar. Als Gebiet sei die Grenze das Laboratorium des 21. Jahrhunderts, sagte Mounir Ayoub an der Präsentation des Schweizer Pavillons in Venedig. Diese unterschiedlichen politischen und soziologischen Realitäten zu ergründen, machte sich das interdisziplinäre Team des Schweizer Beitrags zur Aufgabe. Während des letztjährigen Lockdowns unternahmen die Kurator*innen in einem Lastwagen mit einem mobilen Atelier eine Reise entlang der Schweizer Grenze und traten mit der Bevölkerung in Kontakt. Bei den unterschiedlichen Workshops, die auch »dank« der zweimaligen Verschiebung der Biennale vertieft werden konnten, zeigte sich, dass die Grenze ganz unterschiedliche Emotionen erzeugt und deswegen auch verschiedener Repräsentationsformen bedarf. Die Ausstellung im Schweizer Pavillon versucht, die Pluralität des Abstraktums Grenze einzufangen und für das Publikum erfahrbar zu machen. Vor Ort beantworteten Mounir Ayoub und Vanessa Lacaille unsere Fragen zum Projekt.

Frau Lacaille, Herr Ayoub, es geht Ihnen um einen neuen Blick auf das Territorium der Grenze. Schwingt da auch eine Infragestellung des Begriffs der Nation mit?

Mounir Ayoub: Nationen sind an sich weder gut noch schlecht. Wir haben im Moment nichts Besseres. Gerade bei kleinen Ländern wie der Schweiz ist die Grenze auch etwas Nützliches. Sie entstand in einem langjährigen kollektiven Prozess, der auch der Erhaltung von Frieden diente.

Was halten Sie von der Vorstellung einer nationalen Identität?

MA: Die finde ich problematisch, denn sie beruht auf der Idee, unterschiedliche Menschen, die im gleichen Gebiet leben, gleichzumachen. Bei unserem Projekt gingen wir vielmehr von der Idee des Andersseins (alterité) als von Identität aus. Die Grenze ist primär ein Ort, an dem man anderen Menschen begegnet.

Ihr Projekt ist partizipativ angelegt und nimmt damit auch das Thema der diesjährigen Biennale auf, das den Fokus auf »Togetherness« legt. Welche Rolle spielen dabei die kollektiven Schreibworkshops, die Sie mit den Bewohner*innen der Grenzregionen durchgeführt haben?

Vanessa Lacaille: Wir haben auf unterschiedliche Art mit den Grenzbewohner*innen gearbeitet. Die Modelle, die wir mit ihnen gestaltet haben, waren eine Repräsentation der Grenze in der dritten Dimension. Wir haben auf dem Terrain dann rasch gemerkt, dass diese Darstellungsformen extrem subjektiv waren. Zugleich fehlt der Grenze eine kollektive Erzählung. Auf der zweiten Tour im März dieses Jahres haben wir deshalb fünf Grenzorte nochmals besucht und Leute kontaktiert, die wir schon bei der ersten Reise getroffen hatten. Wir haben gemeinsam diskutiert und dann zusammen Texte verfasst. Es war ein Versuch, Gemeinsamkeit und Pluralität zusammenzubringen. Denn die Grenze ist kein Ort des Konsens, sondern der Komplexität. Wir haben viel von den Leuten gelernt.

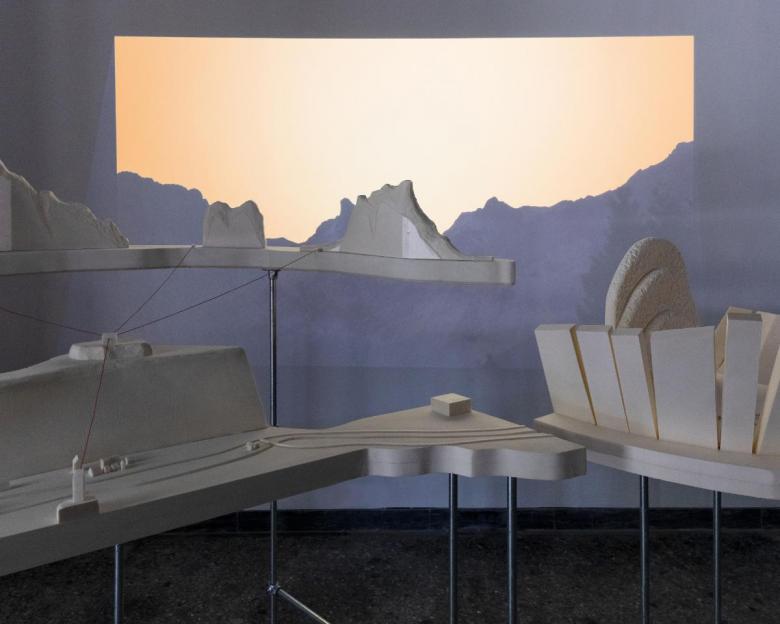

Installationsansicht aus »Oræ – Experiences on the Border«; zu sehen sind Modelle aus Styropor, die im mobilen Atelier während der Tour des Teams gebaut wurden. Im Hintergrund laufen verschiedene Videos. (Foto: Flavia Rossi)

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit einem Filmemacher und einem Bildhauer?

MA: Diese Form des Arbeitens stand für uns schon ganz zu Beginn fest. Das Filmen der unterschiedlichen Prozesse sowie das Herstellen der Modelle sind zwei unterschiedliche Arten, Subjektivität zu erfassen. Beim Modellbau geschieht das durch die Hände. Als Ergänzung dazu hält der Film die Emotionen und Persönlichkeiten der Menschen fest. Die Ausstellung basiert auf einem Dialog zwischen dem, was uns die Leute gegeben haben, und unserem Wissen als Expert*innen.

VL: Uns war diese Mehrschichtigkeit im Forschungsprozess sehr wichtig. Die unterschiedlichen Disziplinen tragen dazu bei, den Blick auf das Territorium zu erweitern, doch ebenso zentral ist der Austausch mit den Bewohner*innen selber.

Haben Sie neben der Arbeit mit den Menschen auch eine Recherche der Grenzlandschaft als solche unternommen? Geht es auch um territoriale oder botanische Diversität?

VL: Ja, wir haben als erstes eine Recherchereise unternommen, bei der wir uns ein Bild vom Territorium gemacht haben. Dabei haben wir gewisse Charakteristika der Grenze beobachtet. Faszinierend ist etwa die Situation am Bodensee: Dort hat man einen weiten Blick auf den Horizont, man fühlt sich fast wie am Meer. Zugleich weist dieser Ort eine juristische Besonderheit auf, denn er ist der einzige in Europa, der keine Grenzlinie hat.

MA: Auf jeder Karte Europas findet man nämlich bei den Seen eine Grenzlinie, einzig beim Bodensee nicht. Juristisch bezeichnet man diese Situation als Kondominium. Die Schweiz, Österreich und Deutschland teilen sich die Nutzung des Sees, aber nicht sein Territorium. Das finden wir sehr nützlich, denn es zeigt uns, dass man die Grenze anders denken kann.

VL: Das Samnaun ist ein weiteres interessantes Beispiel. Dort kommen botanische und ökonomische Besonderheiten zusammen. Das Tal hat eine der größten Biodiversitäten der Schweiz. Zugleich ist das Gebiet eine Enklave. Wegen der zollfreien Zone hat sich dort ein Luxus-Duty-free-Markt entwickelt. Diese zwei Realitäten überlagern sich, ohne miteinander zu interagieren. Grenzen sind paradoxe Orte.

Wie lässt sich Pluralität darstellen? Die Szenografie des Pavillons versucht, die Grenze als Raum erfahrbar zu machen. (Foto: Flavia Rossi)

Welche Möglichkeiten haben Architekt*innen, in dieses Territorium einzugreifen?

MA: Unser Projekt hat zwei Seiten, zum einen den Lernprozess und zum anderen die Darstellung als solche. Die Grenze erforschen heißt, sie als Laboratorium zu lesen. Wenn wir heute Phänomene wie die Flüchtlingskrise verstehen wollen, müssen wir bei der Grenze ansetzen. Es geht um die Darstellung des kollektiven Raums. Unser Lastwagen, den wir zu einem mobilen Forum umfunktioniert haben, stellt eine solche Intervention dar.

VL: Genau, der Lastwagen wurde zum architektonischen und politischen Statement im öffentlichen Raum. Das war unser Vorschlag für die Imagination eines zukünftigen Ortes. Das Forum wurde zur Konkretisierung einer kollektiven Intelligenz. Das war gerade während des Lockdowns extrem wichtig. Aus diesem Austausch sind ganz viele neue Dinge entstanden. Ich denke, unsere Rolle als Architekt*innen liegt auch in der Ermöglichung solcher Prozesse.

Stellen Sie in der Architektur auch eine gewisse Angst fest, Themen zu begegnen, die über das Gebaute hinausgehen?

MA: Die vorhergehende Generation von Architekt*innen hat sich stark mit der Problematik der wachsenden Metropolen befasst. Als wir die Universität verließen und zu arbeiten begannen, haben wir versucht, einen Ort zu finden, an dem Architekt*innen sich auch mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzen können. Ich denke, die Grenze ist eine Chance, den Raum auf einer politischen Ebene abzuhandeln.

VL: Es ist schwierig, sich über die Komplexität des Phänomens Grenze zu informieren. Sie zu studieren, ist ein erster Schritt. Unser Projekt will zeigen, dass die Grenze auch ein Anfang sein kann. Das Ziel ist, sie lesbar zu machen, Fragen aufzuwerfen.

MA: Auf diese Weise beginnt dieser Raum zu existieren. Ein Ort ist dann vielfältig, wenn er viele Namen trägt.

Mich hat der Beitrag der Ornithologin besonders beeindruckt. Zugvögel kennen ja keine Grenzen.

VL: Die Migration ist tatsächlich ein wichtiges Thema, wenn wir von Grenzen sprechen. In der Schweiz machen viele Zugvögel Halt. Wir haben mit der Ornithologin solche Gebiete besucht. Die Migration von Vögeln ist für viele Menschen etwas Poetisches, während der Begriff Migranten sofort Ängste auslöst. Die Sprache macht diese unterschiedlichen Aspekte deutlich.